ホワイトニングの選び方徹底比較 ~ハイブリッドポリリンホワイトニングvs ティオンオフィスホワイトニング~

2025年7月1日

こんにちは!

恵比寿 I’s 歯科・矯正歯科の歯科医師の小田倉です。

今回は、当院でも人気のある2つのホワイトニング法、「ハイブリッドポリリンホワイトニング」と「ティオンオフィスホワイトニング」について詳しくご紹介いたします。

また、それぞれのホワイトニングで使われている主要成分や技術(分割ポリリン酸ナトリウム・過酸化水素・前処置(C-APシステム))についてもわかりやすく解説します。

⸻

🔍 2つのホワイトニング、その違いとは?

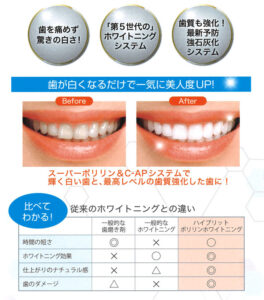

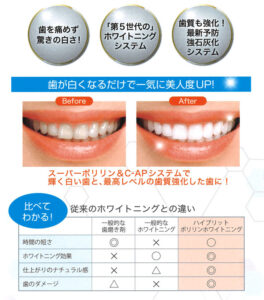

ハイブリッドポリリンホワイトニングは、「分割ポリリン酸ナトリウム」と「低濃度の過酸化水素」を併用した施術です。

歯の表面をやさしくコーティングしながら、着色汚れ(ステイン)を取り除き、自然で健康的な白さを目指します。知覚過敏が起こりにくく、施術中の痛みもほぼないため、「歯にやさしいホワイトニング」として人気です。

一方、ティオンオフィスホワイトニングは、「高濃度の過酸化水素」を用いた即効性の高いホワイトニングです。歯の内部にある色素までしっかりと分解して白くするため、1〜2回の施術で明確な白さを実感される方が多く、ブライダルやイベント前の方にもおすすめです。ただし、場合によっては施術後に知覚過敏を感じる方もいらっしゃいます。

⸻

💎 分割ポリリン酸ナトリウムとは?

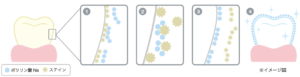

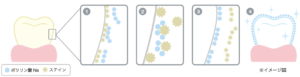

ハイブリッドポリリンホワイトニングの中心成分である分割ポリリン酸ナトリウムは、リン酸をナノサイズに加工した安全性の高い化合物です。

この成分は、歯の表面に付着した汚れや着色を浮かせて落とす洗浄効果に加え、歯の表面に保護膜を形成して、再び汚れが付きにくくする効果があります。

また、刺激が非常に少ないため、知覚過敏が心配な方や、歯のダメージを避けたい方にとって理想的なホワイトニング成分です。

⸻

🧪 過酸化水素とは?

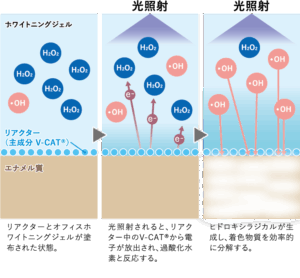

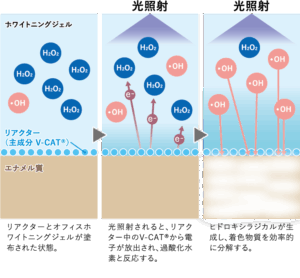

ホワイトニングに使われる「過酸化水素」は、歯の中にある色素を分解することで、内側から歯を白くする漂白成分です。

ティオンオフィスホワイトニングでは、この過酸化水素を高濃度で使用しているため、強い漂白効果を発揮します。その分、歯への刺激を感じることもあり、一時的にしみたりするケースもあります。

ハイブリッドポリリンホワイトニングでは、低濃度の過酸化水素を使用するため、刺激が抑えられ、穏やかな効果と安心感があります。

⸻

⚙️ C-APシステム(前処置)とは?

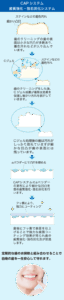

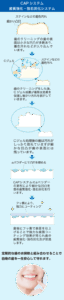

歯の表面は、食事の度に「酸による脱灰」と「唾液中カルシウムによる再石灰化」を繰り返しています。

唾液中のカルシウムが少ない方は、これが追いつかないため虫歯にとてもなりやすいです。

虫歯になりにくくするために歯を強石灰化する処置を「C-APシステム」といいます。

歯の汚れをしっかり除去し、きれいなエナメルアパタイトが露出されたところにハイドロキシアパタイトの元を作用させ、フッ素でコーティングしてあげることで、強石灰層をつくることができます。

当院ではこの「C-APシステム」を「ハイブリッドポリリンホワイトニング」と併用して行うことで、歯の予防もできるホワイトニングができます。

⸻

📝 まとめと選び方のポイント

ハイブリッドポリリンホワイトニングがおすすめな方:

• 歯にやさしいホワイトニングを希望される方

• 知覚過敏がある、もしくは心配な方

• 自然な仕上がりや美しいツヤを重視したい方

ティオンオフィスホワイトニングがおすすめな方:

• 短期間でしっかりと白くしたい方

• イベントや結婚式などを控えている方

• 即効性のあるホワイトニングを求める方

⸻

\ブログを見てくださっている方で平日16:00まで限定!/

ホワイトニング特別メニュー ¥9,500(税込)

現在当院では、平日16:00まで限定で、ホワイトニングを特別価格 ¥9,500(税込) にてご提供中です!

(種類はハイブリッドポリリンホワイトニングのみになります。)

気になっていた方は、このお得な機会にぜひお試しください。

ご予約・お問い合わせはお電話またはWEB予約にて受け付けております。

※ご予約時またはご来院の際に受付にて「ブログ見ました!」とお声かけいただいた方限定になります。

⸻

白く輝く笑顔は、あなたの魅力をより引き立ててくれます。

ホワイトニング後のケアを意識して、美しさを長く楽しみましょう!

皆さまのご来院をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

──────────────────────────────────────────────────

恵比寿・代官山エリアで歯医者をお探しなら、医療法人社団 新心会の恵比寿歯科・矯正歯科へ

一般歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科、マウスピース矯正、ホワイトニング、インプラント、セラミック審美治療など何でも承ります。

医療法人社団 新心会

恵比寿 I’s 歯科・矯正歯科

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1-10-10若葉西ビル3階

TEL:03-6277-5056

URL:http://www.ebisudc.com/

──────────────────────────────────────────────────

ホームホワイトニングは何日で白くなる?持続性とメリット・デメリット

2025年6月13日

▼目次

自宅でできるホワイトニングとして、多くの方に注目されている「ホームホワイトニング」。歯科医院で作製されるマウスピースと専用の薬剤を使い、自分のペースで取り組めることから、忙しい方にも選ばれる方法です。しかし、手軽に始められる一方で「本当に効果があるの?」「デメリットはないの?」と不安に感じる方も少なくありません。今回は、ホームホワイトニングの具体的なメリットとデメリット、さらに白くなるまでの日数やその効果の持続性について解説します。

1. ホームホワイトニングのメリットと向いている人

ホームホワイトニングには、日常生活に取り入れやすい便利さをはじめ、さまざまなメリットがあります。以下に、ホームホワイトニングのメリットを解説します。

①自宅で好きな時間にできる

自宅でホワイトニングを行えるため、仕事や家事で忙しい方でも空いた時間に取り組むことができます。自分のペースで継続できる点が最大の魅力といえるでしょう。

➁費用が比較的抑えられる

歯科医院で行うオフィスホワイトニングと比べて、初期費用や薬剤の追加費用が安価で済む傾向にあります。継続のしやすさやコスト面で、利用しやすい方法とされています。

➂低刺激な薬剤を使用

低濃度の薬剤を使うため、歯や歯ぐきへの負担が少ないのが特徴です。知覚過敏のリスクも軽減され、初めてホワイトニングをする方にも取り組みやすい方法です。

④効果が持続しやすい

時間をかけてゆっくり白くしていくため、色戻りしにくく、効果が比較的長く持続するとされています。

➄自然な白さが得られる

ホームホワイトニングは徐々に白くなるため、不自然な白さにならず、自分本来の歯の色調を活かした自然な仕上がりが期待できます。

➅マウスピースを繰り返し使える

一度作製したマウスピースは長期間使用できるため、薬剤だけを買い足せば再ホワイトニングが簡単に行えるのもメリットの一つです。

これらの特徴から、ホームホワイトニングは「自然な白さを目指したい方」や「時間をかけてじっくり取り組みたい方」に向いています。また、継続的なケアをしながら、美しい口元を保ちたい方にも適した選択肢といえるでしょう。

2. ホームホワイトニングのデメリット

ホームホワイトニングは自宅で手軽に行える反面、いくつかの注意すべきデメリットも存在します。以下に主なポイントを解説します。

①効果を実感するまでに時間がかかる

ホームホワイトニングは比較的低濃度の薬剤を使用するため、歯が白くなるまでに数日から数週間程度の時間がかかります。すぐに白くなりたい方には不向きな方法といえます。

➁毎日の継続が必要

理想的な効果を得るには、一定期間、毎日継続して薬剤を塗布し続ける必要があります。途中で止めてしまうと十分な効果が得られない可能性があるため、自己管理が重要になります。

➂知覚過敏が起こることがある

薬剤の刺激によって、一時的に歯がしみる「知覚過敏」が起きることがあります。これは一過性のものが多いですが、症状が強い場合は使用を中止し、歯科医師に相談する必要があります。

④ホワイトニングできない歯がある

被せ物や詰め物、神経のない歯にはホワイトニング効果が期待できません。そのため、すべての歯が均一に白くなるとは限らず、色のバランスが気になる場合があります。

➄色戻りの可能性がある

ホワイトニング後も食生活やコーヒー、紅茶、喫煙などの嗜好品によっては色戻りが起こることがあります。白さを長持ちさせるためには、日常的なケアや定期的な再処置が求められます。

これらの点を踏まえ、ホームホワイトニングを検討する際は、ライフスタイルや希望する効果に合っているかどうかをしっかりと見極めることが大切です。

3. ホームホワイトニングは何日で白くなる?目安と持続性

ホームホワイトニングは即効性よりも、じっくりと効果を感じるタイプの方法です。そのため「いつから白くなるのか」「どれくらい効果が続くのか」という疑問を持つ方は多いでしょう。以下に、ホームホワイトニングの効果の目安や持続性について解説します。

①効果を感じ始めるまでの目安は約1週間前後

使用開始から数日〜1週間程度で「なんとなく白くなってきた」と感じる方が多いです。ただし、効果の現れ方には個人差があり、歯の色の濃さや着色の原因、使用方法によっても異なります。

➁平均的な施術期間は2〜4週間

一般的に、1日1〜2時間の使用を2〜4週間継続することで、目に見えてはっきりとした変化が現れることが多いです。しっかりと白さを実感したい場合は、毎日の継続が重要です。

➂持続期間は半年〜1年程度

白さの持続期間は生活習慣によっても異なりますが、適切にケアを続ければ半年〜1年程度は効果が持続することが多いです。ただし、色の後戻りが気になる場合は定期的な再ホワイトニングが必要です。

④色戻りを防ぐには生活習慣の見直しが重要

コーヒーや紅茶、赤ワイン、カレーなどの色素沈着を起こしやすい飲食物の摂取や、喫煙は色戻りの原因となる可能性があります。日頃からこれらを控えることで、白さを長く維持することが期待できます。

➄メンテナンス用の薬剤で効果をキープ

一度マウスピースを作っておけば、専用の薬剤を購入して定期的に使用することで白さを維持しやすくなります。年に1〜2回のメンテナンスがおすすめです。

➅歯科医師のアドバイスでより確実な効果を

ホームホワイトニングの効果を最大限に高めるためには、歯科医師の指導のもと、適切な使用方法を守ることが大切です。薬剤の選択や使用頻度、期間の相談を行うことで、効果的なホワイトニングが期待できます。

ホームホワイトニングはじっくりと取り組むことで、自然な白さと持続性を両立できる可能性があります。

4. 恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科のホワイトニング

白い歯は芸能人のもの・・・そんな時代はもう終わりました。今は誰でもホワイトニングができる時代です。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、「ホワイトニング」をもっと身近に感じてもらいたい”という思いから、患者さんのご要望やライフスタイルに合わせたホワイトニングを選択できるようにしています。

恵比寿I’s歯科・矯正歯科で行っているホワイトニング治療

➀歯医者で短時間で効果「オフィスホワイトニング」

オフィスホワイトニングは、専用の装置を使い、歯に特殊な光を当てて白くする方法のことです。

施術は院内で全て行いますので、恵比寿I’s歯科・矯正歯科に通いやすい方や、柔軟にスケジュール調整ができる方におすすめです。

ホームホワイトニングに比べて白さの持続期間は若干落ちるものの、白くなるまでの期間は短いです。短期間で歯が白くなるため、結婚式などのイベントに向け、それまでに歯を白くしたいという方におすすめします。

➁お家で簡単にできる「ホームホワイトニング」

ホームホワイトニングは、自宅で行うホワイトニングです。マウスピースに専用薬剤を入れ、それを装着します。

歯が白くなるまでの期間はオフィスホワイトニングよりも時間はかかりますが、白さの持続性があります。

「仕事で忙しくて通いにくい」「そもそも歯医者がちょっと苦手で…」という方には、ホームホワイトニングがおすすめです。いつまでに白くしたいという期限は特にないものの、白い歯をキープしたいという方にもおすすめです。

➂歯茎をピンク色に「ガムピーリング」

歯の白さと同じように、歯茎の色も見た目を印象付ける大切なポイントです。

黒ずんでいるなど、くすんだ歯茎よりも、みずみずしく健康的なピンク色の方が印象は良くなります。歯茎をピンク色にしたい方におすすめの方法が「ガムピーリング」です。

特殊な薬剤で歯茎に沈着したメラニン色素を除去します。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ホワイトニングにご興味がある方は下記からお問い合わせください。

ホワイトニング

まとめ

ホームホワイトニングは、自宅で自分のペースで歯を白くしていく方法ですが、効果が出るまでに時間がかかったり、知覚過敏が起こる可能性などの注意点もあります。一方で、コスト面や自然な白さ、持続性といった多くのメリットがあるため、ライフスタイルや目的に合わせて選ぶことで満足度の高い結果が得られるでしょう。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、患者さん一人ひとりに最適なホワイトニング方法をご提案します。

渋谷区・恵比寿周辺でホームホワイトニングを検討している方は、恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科にご相談ください。

デュアルホワイトニングとは? ~白さと持続力、どちらも叶える最強コンビ~

2025年6月13日

こんにちは!

渋谷区 恵比寿の歯医者、恵比寿 I’s 歯科・矯正歯科の歯科医師の小田倉です。

「もっと歯を白くしたい」「できるだけ長く白さをキープしたい」

そんなご希望をお持ちの方におすすめなのが、デュアルホワイトニングです。

今回は当院で取り扱っているホワイトニングメニューの中でも、特に人気のあるデュアルホワイトニングについて詳しくご紹介いたします。

デュアルホワイトニングとは?

デュアルホワイトニングとは、「オフィスホワイトニング」と「ホームホワイトニング」を組み合わせた方法です。

それぞれの特徴を簡単にご説明します。

•オフィスホワイトニング

歯科医院で行うホワイトニング。専用の薬剤とライトを使って、短時間で効果が実感できます。

•ホームホワイトニング

ご自宅で行うホワイトニング。マウスピースに薬剤を入れて毎日装着することで、じっくりと白くしていきます。

この2つを併用することで、即効性と持続性の両方を叶えるのがデュアルホワイトニングです。

デュアルホワイトニングのメリット

◎早く白くなる

オフィスホワイトニングの効果で、すぐに白さを実感できます。

◎白さが長持ち

ホームホワイトニングで時間をかけて内部からもしっかり白くするので、色戻りしにくく、長く美しさが保てます。

◎理想の白さを目指せる

オフィスとホームの相乗効果で、より明るいトーンの白さに近づくことができます。

当院のホワイトニングメニューと料金

当院では、患者さまのご希望やライフスタイルに合わせて、以下のホワイトニングプランをご用意しています。

☑︎デュアルホワイトニング

1.Tion オフィスホワイトニング + ホームホワイトニング

料金:43,000円

即効性が高く、しっかり白くしたい方におすすめ。ホームホワイトニングの薬剤はオパールエッセンスかTionお選びいただけます。

2.ハイブリッドポリリンホワイトニング(C-APシステムあり)+ ホームホワイトニング

料金:38,000円(税込)

歯にやさしく、透明感のある自然な白さを目指す方に。C-APシステムで歯質強化して着色の再付着を抑え、白さが長持ちします。

ホームホワイトニングの薬剤はオパールエッセンスかTionお選びいただけます。

☑︎ホームホワイトニングのみ

料金:33,000円(税込)

ご自宅でゆっくり白くしていきたい方向け。時間をかけてじっくり白さを定着させる方法です。

使用薬剤は以下の2種類から選べます

•オパールエッセンス:ホワイトニングの定番。安定した効果と安全性が特徴です。

•Tion(ティオン):国内メーカー製。マイルドな使い心地で、しみにくいと好評です(※注文制になります)。

こんな方におすすめです!

•結婚式や写真撮影など、大切なイベントを控えている方

•白さを長くキープしたい方

•自宅と医院、両方でしっかりケアしたい方

•自分に合った薬剤で安心してホワイトニングしたい方

最後に

ホワイトニングは「ただ白くする」だけではありません。

自分に合った方法を選ぶことで、より満足のいく仕上がりが得られます。

「どのプランが自分に合っているかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

スタッフが丁寧にご説明し、あなたに最適なホワイトニングをご提案いたします。

⸻

\ブログを見てくださっている方で平日16:00まで限定!/

ホワイトニング特別メニュー ¥9,500(税込)

現在当院では、平日16:00まで限定で、ホワイトニングを特別価格 ¥9,500(税込) にてご提供中です!

(種類はハイブリッドポリリンホワイトニングのみになります。)

気になっていた方は、このお得な機会にぜひお試しください。

ご予約・お問い合わせはお電話またはWEB予約にて受け付けております。

※ご予約時またはご来院の際に受付にて「ブログ見ました!」とお声かけいただいた方限定になります。

⸻

皆さまのご来院をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

──────────────────────────────────────────────────

恵比寿・代官山エリアで歯医者をお探しなら、医療法人社団 新心会の恵比寿 I’s 歯科・矯正歯科へ

一般歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科、マウスピース矯正、ホワイトニング、インプラント、セラミック審美治療など何でも承ります。

医療法人社団 新心会

恵比寿 I’s 歯科・矯正歯科

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1-10-10若葉西ビル3階

TEL:03-6277-5056

URL:http://www.ebisudc.com/

──────────────────────────────────────────────────

ホワイトニングは何歳からできる?子どもの頃から始めるメリット・注意点

2025年6月12日

▼目次

白くてきれいな歯は、第一印象や自信に大きく影響します。そんな歯の美しさを保つ方法の一つが「ホワイトニング」です。最近では、大人だけでなく子どもにもホワイトニングを希望する声が増えており、「何歳からできるの?」「早いうちから始めて大丈夫?」といった疑問を持つ親御さんも少なくありません。

ホワイトニングは、適切な時期と方法を守れば、子どもでも受けられる場合があります。ただし、すべての子どもに適しているわけではなく、リスクや注意点を理解しておくことが重要です。

今回は、ホワイトニングが何歳から可能なのか、子どものうちから始めるメリットとリスク、そして家庭でできるケア方法について解説します。

1. ホワイトニングは何歳からできる?

ホワイトニングには、歯科医院で行う「オフィスホワイトニング」や、自宅で行う「ホームホワイトニング」など複数の種類があります。これらの施術が何歳から可能かは、歯の成長状態や施術方法によって異なります。

①永久歯が生えそろってからが基本

ホワイトニングが推奨されるのは、すべての永久歯が生えそろった中学生以降が一般的です。ただし、生えそろうスピードは個人差があり、歯根が完成する時期が様々のため、当院では高校生以上が望ましいと考えています。乳歯や生えたての永久歯はエナメル質が未成熟であるため、薬剤に対する影響を受けやすいことが理由です。

②永久歯の変色が気になる場合は例外もあり

外傷や抗生物質によって変色した歯など、医療的な必要がある場合には、歯科医師の判断で10歳前後からホワイトニングを行うことがあるという報告もあります。ただし、一般的な審美目的でのホワイトニングとは異なり、慎重な診察と説明が必要です。

③市販のホワイトニング用品は使用を控える

ドラッグストアやネット通販で購入できる市販のホワイトニング用品は、子どもの歯には適していません。薬剤が強すぎることが多く、歯や歯ぐきを傷つけるリスクがあります。必ず歯科医院での相談を優先しましょう。

④歯科医師の判断が最優先

年齢だけでなく、歯の状態や口腔内の健康状態によっても判断は異なります。仮に年齢的に可能であっても、むし歯や歯ぐきに炎症がある場合は、まず治療を優先する必要があります。

⑤矯正治療との兼ね合いも大切

子どもでホワイトニングを希望する場合、歯列矯正と同時に行えるかどうかもポイントです。矯正中はホワイトニング効果が出にくいため、タイミングを見極めることが重要です。

ホワイトニングは、見た目の印象に影響を与える可能性がある方法の一つですが、成長段階にある子どもの場合は、慎重な判断が欠かせません。希望する際は、年齢だけでなく歯や口腔内の状態を含めて、歯科医師にしっかり相談することが大切です。

2. ホワイトニングを子どもの頃から始めるメリットとリスク・注意点

子どものうちからホワイトニングを検討する場合、その目的や背景をしっかり理解することが大切です。審美面だけでなく、心理的な側面も含めて判断すべきです。

<メリット>

①見た目へのコンプレックスを軽減できる可能性

歯の色が原因で「からかわれた」「写真に写るのが嫌」といった経験をする子どももいらっしゃるかもしれません。早い段階で歯の色を改善することで、自信を持って笑えるようになる可能性もあります。

②予防意識が高まる

ホワイトニングをきっかけに、歯の健康について関心を持ち、歯みがきや定期検診の習慣化に繋がる可能性があります。「白い歯を維持したい」という意識が、結果的にむし歯予防につながることが期待されます。

<リスク・注意点>

①ホワイトニング効果は一時的であることを理解する必要がある

ホワイトニングは一度行えばずっと白い状態が保たれるわけではなく、生活習慣によって再着色する可能性があります。特に成長期は歯の変化も大きく、白さの持続には限界があることを理解しておく必要があります。

②エナメル質へのダメージ

子どもの歯は大人の歯に比べてエナメル質が薄く、刺激に弱い傾向があります。ホワイトニング剤の使用により、知覚過敏や痛みが出るリスクもあるため注意が必要です。

③通院の負担もある

ホワイトニングは複数回通院が必要な場合もあり、時間的・経済的な負担も考慮しなければなりません。

④成長過程での長期的な影響は未知数

子どもの成長期にホワイトニングを行うことで、長期的に歯の内部構造へ影響を与える可能性が完全には否定されていません。慎重に検討する必要があります。

子どものホワイトニングには見た目や心理面でのメリットがある一方で、慎重な判断が求められるリスクも存在します。保護者と歯科医師が連携し、子どもの将来を見据えたうえで適切な選択を行うことが大切です。

3. ホワイトニングと一緒に始めたい家庭でのケア方法

子どもがホワイトニングを受けるかどうかにかかわらず、日常的なケアは歯の美しさと健康を保つうえで欠かせません。ホワイトニング効果を長く維持するためにも、家庭での正しい口腔ケアを身につけることが大切です。

①正しい歯みがき習慣を身につける

ホワイトニング後は特に着色しやすい時期があるため、毎日の歯みがきの質が結果を左右します。朝と夜の2回以上のブラッシングは基本ですが、重要なのは「磨き残しを減らすこと」です。フッ素配合の歯みがき粉を使い、歯と歯ぐきの境目まで丁寧に磨くことが推奨されます。

②着色しやすい食品・飲料を控える

コーヒー、紅茶、カレー、ケチャップなどの色の濃い飲食物は、歯に着色しやすい成分を含んでいます。特に、ホワイトニング直後の歯は色素を吸収しやすいため、24〜48時間は極力避けた方がよいでしょう。また、普段からこれらを控えることで、白さを維持しやすくなります。

③定期的な歯科検診とクリーニングを受ける

歯科医院での定期検診では、むし歯や歯ぐきのトラブルの早期発見に加えて、歯の表面に付着したステイン(着色汚れ)を除去するプロフェッショナルクリーニングが行われます。これにより、ホワイトニング効果の持続や再着色の予防が期待できます。3か月〜半年に一度の受診が目安です。

④子ども用のマウスウォッシュや補助アイテムの活用

お口の中を清潔に保つためには、歯みがきだけでは取りきれない汚れや細菌の除去がカギになります。子ども向けにアルコールを含まないマウスウォッシュや、仕上げみがきに適したデンタルフロスなども活用しましょう。歯科医師に相談のうえ、安全な製品を選ぶことが重要です。

⑤食生活の見直しも重要

砂糖の摂取量が多い食生活は、むし歯リスクを高めるだけでなく、歯の表面にあるペリクル(薄い膜)に汚れが付きやすくなるため、黄ばみの原因にもなります。おやつの選び方や食べる時間を工夫することで、より健康的な口腔環境を保ちやすくなります。

⑥保護者の関心と声かけがモチベーションに

子どもはまだ自己管理能力が未熟なため、保護者の声かけや見守りが非常に大切です。毎日のケアを「義務」と感じさせないようにしながら、継続できるようサポートしてあげましょう。「今日もきれいに磨けたね」などのポジティブな声かけが、意識の向上につながります。

ホワイトニングの有無にかかわらず、日々の口腔ケアの積み重ねが子どもの歯の健康と美しさを守る鍵となります。将来まで続く良い習慣として、家庭でのケアと歯科医院でのサポートを両立させていきましょう。

4. 恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科のホワイトニング

白い歯は芸能人のもの・・・そんな時代はもう終わりました。今は誰でもホワイトニングができる時代です。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、「ホワイトニング」をもっと身近に感じてもらいたい”という思いから、患者さんのご要望やライフスタイルに合わせたホワイトニングを選択できるようにしています。

恵比寿I’s歯科・矯正歯科で行っているホワイトニング治療

➀歯医者で短時間で効果「オフィスホワイトニング」

オフィスホワイトニングは、専用の装置を使い、歯に特殊な光を当てて白くする方法のことです。

施術は院内で全て行いますので、恵比寿I’s歯科・矯正歯科に通いやすい方や、柔軟にスケジュール調整ができる方におすすめです。

ホームホワイトニングに比べて白さの持続期間は若干落ちるものの、白くなるまでの期間は短いです。短期間で歯が白くなるため、結婚式などのイベントに向け、それまでに歯を白くしたいという方におすすめします。

➁お家で簡単にできる「ホームホワイトニング」

ホームホワイトニングは、自宅で行うホワイトニングです。マウスピースに専用薬剤を入れ、それを装着します。

歯が白くなるまでの期間はオフィスホワイトニングよりも時間はかかりますが、白さの持続性があります。

「仕事で忙しくて通いにくい」「そもそも歯医者がちょっと苦手で…」という方には、ホームホワイトニングがおすすめです。いつまでに白くしたいという期限は特にないものの、白い歯をキープしたいという方にもおすすめです。

➂歯茎をピンク色に「ガムピーリング」

歯の白さと同じように、歯茎の色も見た目を印象付ける大切なポイントです。

黒ずんでいるなど、くすんだ歯茎よりも、みずみずしく健康的なピンク色の方が印象は良くなります。歯茎をピンク色にしたい方におすすめの方法が「ガムピーリング」です。

特殊な薬剤で歯茎に沈着したメラニン色素を除去します。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ホワイトニングにご興味がある方は下記からお問い合わせください。

ホワイトニング

まとめ

子どものホワイトニングは、永久歯が生えそろってからが基本とされており、年齢だけでなく歯の状態や目的によって適応が異なります。見た目の改善や予防意識の向上といったメリットがある一方で、エナメル質への影響や経済的な負担といった注意点も存在します。ホワイトニングを希望する場合は、まずは歯科医師とよく相談し、適切なタイミングと方法で進めることが大切です。また、家庭での口腔ケアを習慣づけることも、美しい歯を保つうえで欠かせません。

恵比寿でホワイトニングをお考えの方は、恵比寿I’s歯科・矯正歯科までお問い合わせください。お子さまの歯の状態に応じたケア方法をご案内いたします。ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

ホワイトニングは歯周病や虫歯の予防になる?治療中の注意点について

2025年6月11日

▼目次

白くてきれいな歯は第一印象に影響を与えることがあるため、最近ではホワイトニングを希望する人が増えています。その中には、ホワイトニングが見た目の改善だけでなく、歯周病や虫歯の予防にもつながると聞いたことがある方もいるかもしれません。実際のところ、ホワイトニングに予防効果はあるのでしょうか?また、歯周病や虫歯の治療中にホワイトニングを受けても大丈夫なのでしょうか?今回は、ホワイトニングと歯周病や虫歯の関係、そして治療中にホワイトニングを受ける際の注意点について解説します。

1. ホワイトニングは歯周病や虫歯の予防になる?

実は、ホワイトニングそのものに、歯周病や虫歯を直接予防する効果はありません。ただし、間接的に口腔内の健康を保つためのきっかけになることがあります。以下にその理由を解説します。

①口腔内への意識が高まる

ホワイトニングを受けると、歯の色や状態に対して意識が高まり、日常的なケアへの関心も強くなることがあります。これにより、丁寧な歯磨きや定期検診が習慣化され、結果的に歯周病や虫歯の予防につながる可能性があります。

②クリーニングと併用されることが多い

ホワイトニング前には、歯石や着色汚れを除去するクリーニングが行われることが一般的です。この処置によって歯垢や歯石が取り除かれるため、歯周病の原因となる細菌の繁殖を防ぐ効果が期待できます。

③ステイン除去で見た目も改善

タバコのヤニやコーヒーなどによる着色汚れが落ちることで、歯の表面がつるつるになり、汚れの再付着も起きにくくなります。これが結果的に歯周病や虫歯リスクの軽減につながる可能性もあります。

④定期的な歯科受診の習慣化

ホワイトニングを続けることで、自然と定期検診に通う習慣がつく可能性があります。また、歯科医師によるチェックを受けることで、歯周病や虫歯の早期発見・早期治療が期待できます。

⑤生活習慣改善の可能性

歯の色をきれいに保ちたいという気持ちから、間食や喫煙、糖分摂取を控えるようになる方もいます。こうした生活習慣の改善は、歯周病や虫歯の予防にも有効です。

ホワイトニング自体に治療効果はありませんが、「健康的な口腔内環境を意識する入り口」として、多くのメリットがあるといえるでしょう。

2.歯周病や虫歯の治療中にホワイトニングはできる?できない?

歯周病や虫歯の治療中にホワイトニングを行うことは、基本的には推奨されません。口腔内の状態が不安定な状態でホワイトニングを行うと、トラブルの原因となる可能性があるためです。以下に、主な理由を挙げて解説します。

①薬剤による刺激がリスクになることがある

ホワイトニングに使用される薬剤は過酸化水素などの刺激成分が含まれており、歯周病や虫歯がある状態で使用すると、知覚過敏や歯茎の炎症を悪化させる可能性があります。

②虫歯治療前の歯では効果が不均一に出る可能性も

虫歯が進行している歯にホワイトニングをしても、正常な歯と色の出方が異なるため、仕上がりにムラが生じることがあります。虫歯治療後に色を合わせた方が、見た目も整いやすくなります。

③歯周病の進行を助長する可能性

歯周病が進行している状態で薬剤を使用すると、歯肉に炎症を起こしやすく、症状が悪化することがあります。特に歯肉が腫れている場合は、薬剤がしみたり痛みを伴ったりするケースも見られます。

④治療の妨げになることもある

ホワイトニングの施術後は一時的に歯の表面が脱水状態になるため、虫歯治療や詰め物を行う際の接着力に影響を与えることがあります。そのため、治療計画との整合性も考慮する必要があります。

⑤正しい治療の優先順位を守ることが大切

見た目の改善を優先するあまり、必要な治療が後回しになるのは本末転倒です。まずは健康な状態に整えることが、ホワイトニング効果を最大限に引き出すためにも重要です。

ホワイトニングを検討する際は、まず歯科医師による診察を受け、現在の口腔内の状態を確認することが大切です。

3. 歯周病や虫歯でもホワイトニングを受けたい場合の注意点

虫歯は治療後にホワイトニングを行うのが一般的ですが、歯周病を患っている方がホワイトニングを希望する場合、いくつかの重要なポイントを理解した上で慎重に判断する必要があります。歯周病の進行具合や症状の有無によって、ホワイトニングが可能かどうか、また施術のタイミングが異なるためです。以下に、その際の判断基準と注意点を解説します。

①歯周病の進行度によって対応が異なる

歯周病には軽度から重度まで段階があり、歯茎の腫れや出血が軽い場合と、歯がグラつくほど進行している場合とでは対応が大きく異なります。軽度の歯肉炎程度であれば、歯科医師の判断のもとでホワイトニングが可能なこともありますが、中等度以上の歯周病では、まず治療を優先する必要があります。歯茎に炎症がある状態で薬剤を使用すると、組織に悪影響を与える可能性があるためです。

②治療後、口腔内の安定を確認してからが基本

ホワイトニングを行う前には、歯周病の治療を終え、歯茎の腫れや出血がなくなり、口腔内の状態が安定していることが前提となります。安定の目安としては、歯周ポケットの深さが一定の範囲内で、出血や膿の症状が見られないことなどが挙げられます。治療直後に無理に施術を進めるのではなく、一定期間経過観察したうえで行うのが理想です。

③施術中の刺激や負担に注意が必要

ホワイトニングに使用される薬剤は、健康な歯や歯茎には大きな問題を生じませんが、炎症を起こしている歯茎には刺激が強すぎることがあります。施術中や施術後に、歯茎の痛みやヒリヒリとした感覚が出ることがあり、歯周病の部位ではとくにその傾向が強くなります。状態に応じた薬剤の調整や施術方法の選択が必要なため、必ず歯科医師の診断を受けましょう。

④一部の部位だけホワイトニングが可能なケースもある

口腔内全体ではなく、限られた範囲で歯周病が発生している場合、炎症がある部分を避け、健康な部位のみを対象にホワイトニングを行うケースもあります。例えば、前歯の審美性だけを改善したい場合などがこれに該当します。ただし、色のムラが出る可能性もあるため、事前に十分な説明と合意が必要です。

⑤定期的な歯周管理とセットで考えることが重要

ホワイトニングを検討するのであれば、歯周病の再発防止のために、定期検診の受診と適切な口腔ケアの継続が不可欠です。歯科医院でのメンテナンスやクリーニングを継続することで、歯周病の再発を防ぎつつ、白い歯の維持にもつながります。ホワイトニング単独では健康な口腔内環境を保つことは難しいため、包括的なケアが求められます。

⑥自己判断でのセルフホワイトニングは避ける

歯周病のある方が市販のホワイトニングアイテムを使用することは、歯茎への刺激や悪化のリスクが高いため、推奨されません。歯科医師による診断と処置を受けたうえで、適切な方法を選ぶことが大切です。特に出血や腫れがある方は、市販製品の使用を避け、まずは治療に専念するべきです。

歯周病のある方がホワイトニングを受けるには、慎重な判断が必要ですが、適切な治療と管理を行えば、口腔内の健康を保ちながら見た目の改善も目指せる可能性があります。治療の進行状況を歯科医師と共有し、最適なタイミングと方法でホワイトニングを取り入れることが大切です。

4. 恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科のホワイトニング

白い歯は芸能人のもの・・・そんな時代はもう終わりました。今は誰でもホワイトニングができる時代です。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、「ホワイトニング」をもっと身近に感じてもらいたい”という思いから、患者さんのご要望やライフスタイルに合わせたホワイトニングを選択できるようにしています。

恵比寿I’s歯科・矯正歯科で行っているホワイトニング治療

➀歯医者で短時間で効果「オフィスホワイトニング」

オフィスホワイトニングは、専用の装置を使い、歯に特殊な光を当てて白くする方法のことです。

施術は院内で全て行いますので、恵比寿I’s歯科・矯正歯科に通いやすい方や、柔軟にスケジュール調整ができる方におすすめです。

ホームホワイトニングに比べて白さの持続期間は若干落ちるものの、白くなるまでの期間は短いです。短期間で歯が白くなるため、結婚式などのイベントに向け、それまでに歯を白くしたいという方におすすめします。

➁お家で簡単にできる「ホームホワイトニング」

ホームホワイトニングは、自宅で行うホワイトニングです。マウスピースに専用薬剤を入れ、それを装着します。

歯が白くなるまでの期間はオフィスホワイトニングよりも時間はかかりますが、白さの持続性があります。

「仕事で忙しくて通いにくい」「そもそも歯医者がちょっと苦手で…」という方には、ホームホワイトニングがおすすめです。いつまでに白くしたいという期限は特にないものの、白い歯をキープしたいという方にもおすすめです。

➂歯茎をピンク色に「ガムピーリング」

歯の白さと同じように、歯茎の色も見た目を印象付ける大切なポイントです。

黒ずんでいるなど、くすんだ歯茎よりも、みずみずしく健康的なピンク色の方が印象は良くなります。歯茎をピンク色にしたい方におすすめの方法が「ガムピーリング」です。

特殊な薬剤で歯茎に沈着したメラニン色素を除去します。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ホワイトニングにご興味がある方は下記からお問い合わせください。

ホワイトニング

まとめ

ホワイトニングは見た目の改善にとどまらず、口腔ケアへの意識を高めることで、間接的に歯周病や虫歯の予防にもつながる可能性があります。ただし、施術を受けるには健康な歯と歯茎が前提であり、歯周病や虫歯の治療が完了していることが条件です。歯周病の方がホワイトニングを希望する場合は、まず治療を優先し、施術の時期は歯科医師と相談のうえで決定することが大切です。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、患者さん一人ひとりに最適なホワイトニング方法をご提案します。

渋谷区・恵比寿周辺でホワイトニングを検討している方は、恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科にご相談ください。

お酒が引き起こす口腔トラブル

2025年6月2日

こんにちは!渋谷区 恵比寿の歯医者、恵比寿 I’s 歯科・歯科矯正の竹澤です。

今日はお酒と口腔内の関係についてお話しします。

「お酒を飲むと歯に悪いって本当?」

「たまに飲むだけでも影響あるの?」

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。実はお酒は、飲み方や種類によってはお口の健康に大きな影響を与えることがあります。

1. お酒が口腔内に与える影響

● 口腔乾燥(ドライマウス)

アルコールには利尿作用があるため、体が水分不足になりやすく、結果として唾液の分泌が減少します。唾液はお口の中の汚れを洗い流す大切な働きをしているので、分泌が少ないと虫歯や歯周病のリスクが高まります。

● 酸による歯のダメージ

ワインやチューハイなどの酸性度が高いお酒は、歯の表面のエナメル質を溶かす「酸蝕症(さんしょくしょう)」の原因になります。とくにレモンやライムなど柑橘系を使ったカクテルは要注意!

● 砂糖や炭酸によるリスク

カクテルや梅酒などの甘いお酒には、虫歯の原因となる糖分が多く含まれています。炭酸も歯を少しずつ弱くする作用があるため、頻繁な摂取は歯にダメージを与えます。

2. お酒と口臭の関係

アルコールを摂取すると、一時的に体臭や口臭が強くなることがあります。さらに、ドライマウスが重なることで、口臭が悪化することもあります。

3. 飲酒と歯周病リスク

研究によっては、過度な飲酒が歯周病のリスクを高めることがわかっています。これはアルコールが免疫機能を低下させ、歯茎の炎症を悪化させるからです。

4. 飲み会の後は「歯磨きマスト!」

お酒を飲んだ後、「疲れてそのまま寝てしまった…」という経験ありませんか? でも実はそれとても危険です!糖分や酸が口の中に残ったまま眠ると、細菌が活発に活動しやすくなります。

お酒の後こそ、しっかり歯磨き&うがいを忘れずに!

お酒は適量であれば楽しみのひとつですが、口腔内への影響もあることを知っておくことが大切です。

ポイントは「乾燥」「酸」「糖分」この3つ。飲酒の際は、お水も一緒に飲んだり、飲んだ後のケアをしっかり行うことで、歯とお口の健康を守ることができます。

気になることがあれば、ご相談ください!

当院では唾液検査をしており、検査結果でお口の中の情報を知ることができますのでこの機会に知っておくと安心です。

──────────────────────────────────────────────────

恵比寿・代官山エリアで歯医者をお探しなら、医療法人社団 新心会の恵比寿歯科・矯正歯科へ

一般歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科、マウスピース矯正、ホワイトニング、インプラント、セラミック審美治療など何でも承ります。

医療法人社団 新心会

恵比寿歯科・矯正歯科

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1-10-10若葉西ビル3階

TEL:03-6277-5056

URL:http://www.ebisudc.com/

──────────────────────────────────────────────────

自宅で歯のホワイトニングは可能?ホームホワイトニングの種類と注意点

2025年5月29日

▼目次

人と話すときや写真を撮るとき、ふと「もう少し歯が白ければ良いのに」と感じたことはありませんか?口元の印象は、顔全体の印象にも影響することがあります。最近はホワイトニングに関心を持つ方も多くなっていますが、自宅で気軽に始められる「ホームホワイトニング」は身近な選択肢の一つです。しかし、ホワイトニングは種類によって効果や注意点があり、選び方を間違えるとトラブルの原因にもなりかねません。

今回は、ホームホワイトニングの種類や、市販品と歯科処方品の違い、自宅でのホワイトニングが向いている人の特徴、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

1. 市販のホワイトニングとホームホワイトニングの違い

ホームホワイトニングには、大きく分けて「市販品」と「歯科医院で処方される製品」の2種類があります。どちらも自宅で使用できますが、成分や作用の特徴、使用方法には違いがあるため、目的に応じた選択が必要です。

①市販のホワイトニング製品

ドラッグストアや通販で購入できるホワイトニング製品には、ホワイトニング歯磨き粉、ホワイトニングテープ、ジェル、LEDライト付きセットなどがあります。これらは手軽に試せる反面、歯の表面に付着した着色汚れを除去することが主な目的で、漂白成分はごく微量、あるいは含まれていないことが多いです。したがって、歯本来の色を明るくする「漂白効果」は限定的です。

②歯科医院で提供されるホームホワイトニング

歯科医院で提供されるホームホワイトニングは、「過酸化尿素」や「過酸化水素」などの漂白成分が含まれています。これらの成分は、歯の内部に作用して歯本来の色を明るくしていきます。歯科医師の指導のもと、専用のマウスピースを作製し、マウスピースに薬剤を入れて使用する方法が一般的です。

③市販と歯科医院のホームホワイトニングの違い

市販品は手軽ですが、正しい使い方をしないと歯や歯茎を傷つけることがあります。一方で、歯科医院で提供されるホームホワイトニングは歯科医師の管理下で行うため、歯科医師がリスクケアをしながら行います。どちらを選ぶかは、歯の状態や希望する白さ、費用、使用にかけられる時間なども考慮して判断しましょう。

2.自宅で歯のホワイニングが向いている人

自宅で行うホワイトニングは、すべての人に適しているわけではありません。自分がホームホワイトニングに向いているかどうかを判断することが大切です。

①健康な歯と歯茎を持っている人

ホワイトニングは、むし歯や歯周病などのトラブルがあると適切に行うことができない可能性があります。まずは歯科医院で診察を受け、口腔内の状態が良好であることを確認しましょう。

②自分のペースで取り組みたい人

通院の手間を省きたい方、仕事や育児で忙しい方には、自宅でできるホワイトニングが適していると言えるでしょう。ホームホワイトニングは自分の都合に合わせて少しずつケアできる点がメリットです。

③ある程度時間をかけられる人

ホームホワイトニングはゆるやかに変化が現れる傾向があり、即効性を求める方よりも、時間をかけて取り組める方に適しています。

④費用を抑えたい人

オフィスホワイトニングに比べて、ホームホワイトニングは費用が比較的抑えられる傾向があります。

3. 自宅でのホワイトニング効果を引き出すために気をつけたい注意点

自宅でのホワイトニングは、やり方を間違えると効果が出なかったり、逆に歯や歯茎を傷めてしまうことがあります。ホワイトニングをする際に、以下の点に注意しましょう。

①使用前に必ず歯科医師に相談する

歯の表面の汚れではなく、歯の内部の着色が原因である場合、一般的なホワイトニングでは効果が出ないこともあります。また、むし歯や歯周病がある状態でホワイトニングをすると、歯の痛みや知覚過敏を引き起こす可能性があります。まずは歯科医院で診察を受け、適切な治療を行ったうえでホワイトニングを開始しましょう。

②使用方法を守る

歯科処方品・市販品ともに、決められた使用量や使用時間を守ることが重要です。長時間の使用や、薬剤の重ね塗りは効果を高めるどころか、歯の表面を傷めたり、歯茎に炎症を起こしたりする原因になる可能性があります。

③ホワイトニング中の飲食に注意する

ホワイトニング期間中は、歯の表面が一時的にデリケートな状態になります。着色しやすい飲食物(コーヒー、紅茶、赤ワイン、カレー、ソースなど)を摂取すると、せっかくのホワイトニング効果が薄れてしまう可能性があります。できるだけこれらの食品を避け、摂取後はすぐにうがいや歯磨きを行うように心がけましょう。

④知覚過敏への配慮

ホワイトニングの過程で、歯がしみるような知覚過敏の症状が現れることがあります。これは一時的なものですが、症状が強い場合には使用を中断し、歯科医師に相談してください。市販品でもこのような症状が起きることがあるため、症状が出た場合は無理に続けないことが大切です。

自宅でのホワイトニングは有効な方法ですが、正しい知識とケアのもとで行うことが大切です。

4. 恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科のホワイトニング

白い歯は芸能人のもの・・・そんな時代はもう終わりました。今は誰でもホワイトニングができる時代です。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科では、「ホワイトニングをもっと身近に感じてもらいたい」という思いから、患者さんのご要望やライフスタイルに合わせたホワイトニングを選択できるようにしています。

恵比寿I’s歯科・矯正歯科で行っているホワイトニング治療

➀歯医者で短時間で効果「オフィスホワイトニング」

オフィスホワイトニングは、専用の装置を使い、歯に特殊な光を当てて白くする方法のことです。

施術は院内で全て行いますので、恵比寿I’s歯科・矯正歯科に通いやすい方や、柔軟にスケジュール調整ができる方におすすめです。

ホームホワイトニングに比べて白さの持続期間は若干落ちるものの、白くなるまでの期間は短いです。短期間で歯が白くなるため、結婚式などのイベントに向け、それまでに歯を白くしたいという方におすすめします。

➁お家で簡単にできる「ホームホワイトニング」

ホームホワイトニングは、自宅で行うホワイトニングです。マウスピースに専用薬剤を入れ、それを装着します。

歯が白くなるまでの期間はオフィスホワイトニングよりも時間はかかりますが、白さの持続性があります。

「仕事で忙しくて通いにくい」「そもそも歯医者がちょっと苦手で…」という方には、ホームホワイトニングがおすすめです。いつまでに白くしたいという期限は特にないものの、白い歯をキープしたいという方にもおすすめです。

➂歯茎をピンク色に「ガムピーリング」

歯の白さと同じように、歯茎の色も見た目を印象付ける大切なポイントです。

黒ずんでいるなど、くすんだ歯茎よりも、みずみずしく健康的なピンク色の方が印象は良くなります。歯茎をピンク色にしたい方におすすめの方法が「ガムピーリング」です。

特殊な薬剤で歯茎に沈着したメラニン色素を除去します。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ホワイトニングにご興味がある方は下記からお問い合わせください。

ホワイトニング

まとめ

ホームホワイトニングは、自宅で手軽に始められるホワイトニング方法のひとつですが、効果を得るためには正しい製品の選択と適切な使用方法が欠かせません。市販品と歯科医院で提供されるものでは成分や使用方法に違いがあり、自分の目的や口腔状態に合った方法を選ぶことが大切です。また、ホワイトニングが適しているかどうかや注意すべきポイントを理解したうえで取り組みましょう。

恵比寿駅周辺でホワイトニングについてお悩みの方は、恵比寿I’s歯科・矯正歯までお問い合わせください。

ホームホワイトニング用マウスピースの作り方と洗い方を紹介

2025年5月28日

▼目次

白く美しい歯は、第一印象や笑顔の魅力にも影響するでしょう。そんな歯の白さを自宅で気軽にケアできる方法として注目されているのが「ホームホワイトニング」です。その中でも重要な役割を果たすのが、薬剤を歯に均等に行き渡らせるために使うマウスピースになります。ただし、正しい使い方をしないと効果が十分に得られなかったり、トラブルの原因になったりすることもあります。

今回は、ホームホワイトニング用のマウスピースについて、作り方や使用後の洗い方までをご紹介します。

1. ホームホワイトニング用のマウスピース

ホームホワイトニングで使用されるマウスピースは、ホワイトニング剤を歯にしっかりと届けるための専用の器具です。歯列にぴったりとフィットする形状で作られており、薬剤が漏れにくく、効果的に歯を白くする効果が期待できます。

マウスピースの特徴と役割について、以下に整理します。

①オーダーメイドが基本

市販の汎用タイプもありますが、歯科医院では歯型をとってオーダーメイドでマウスピースを作製します。個人の歯列にぴったり合うことで、ムラなく薬剤を行き渡らせることが期待できます。

②柔らかい素材

装着中も比較的違和感が少なくなるように、柔らかい素材で作られます。

③薬剤の保持と漏れ防止

歯に密着する構造なので、薬剤が唾液に流れてしまうのを防ぎます。

④繰り返し使える

基本的には繰り返し使用することができるため、長期間にわたってホワイトニングを継続したい方にも適しています。

マウスピースは、ホワイトニング効果を最大限に引き出すために欠かせないアイテムであり、使用前の準備や日常的なケアが重要となります。

2. ホームホワイトニング用マウスピースの作り方

ホームホワイトニング用のマウスピースは、歯科医院にて、個人に合わせて正確なマウスピースが作られていきます。作成の流れは以下の通りです。

①歯科医院でのカウンセリング

まずは、歯科医師によるカウンセリングを受けます。むし歯や歯周病の有無を確認し、ホワイトニングに適しているかどうかを診断します。

②歯の型取り

問題がなければ、上下の歯型をとる工程に進みます。専用の印象材を使って、口腔内の形を正確に記録していきます。

③マウスピースの作製

歯型をもとに、個人に合わせたマウスピースを作製をします。素材は柔軟性のある樹脂製が多く、数日〜数週間でマウスピースが作製されます。

④装着確認と使用指導

マウスピース作製後は再度歯科医院で装着時のフィット感を確認し、必要があれば調整を行います。同時に、自宅でのホワイトニングの方法や薬剤の使い方、マウスピースの保管方法なども丁寧に指導されます。

このように、ホームホワイトニング用のマウスピースは、医療機関の専門的な工程を経て作られることで、効果的なホワイトニングを継続しやすい形を目指します。

3. ホームホワイトニング用マウスピースの使用後の洗い方

ホームホワイトニング用のマウスピースは、薬剤が直接触れる器具であるため、使用後の洗浄を怠ると細菌の繁殖や変形の原因となります。以下に正しい洗い方をまとめますので、確認をしてみてください。

①使用後はすぐに水洗い

使用が終わったら、まずはぬるま湯でマウスピースをしっかりとすすぎましょう。薬剤がマウスピースに残ったままだと変質や変形の原因になるため、必ず早めに洗うことが重要です。

②歯ブラシでやさしくこする

歯磨き用のやわらかい歯ブラシを使って、表面の汚れをやさしく落とします。洗浄時に歯磨き粉を使用すると、研磨剤により表面が傷つく可能性があるため、使用は避けましょう。

③専用の洗浄剤を使用

定期的にマウスピース専用の洗浄剤を使って除菌を行うと、より衛生的です。入れ歯用洗浄剤も代用できますが、商品によっては素材を傷めることもあるため、使用前に確認しましょう。

④乾燥させてから保管

水洗いや洗浄後は、清潔なティッシュや布で水気を取り、しっかりと自然乾燥させます。濡れたままケースに入れると、カビや細菌の温床となることがあります。

⑤専用ケースで保管

保管は必ず通気性のある専用ケースで行いましょう。直射日光が当たる場所や高温多湿の場所は避け、変形や劣化を防ぎます。

マウスピースを長持ちさせるためには、日々の手入れが欠かせません。正しい洗い方と保管を習慣にすることが大切です。

4. 恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科のホワイトニング

白い歯は芸能人のもの・・・そんな時代はもう終わりました。今は誰でもホワイトニングができる時代です。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科では、「ホワイトニングをもっと身近に感じてもらいたい」という思いから、患者さんのご要望やライフスタイルに合わせたホワイトニングを選択できるようにしています。

恵比寿I’s歯科・矯正歯科で行っているホワイトニング治療

➀歯医者で短時間で効果「オフィスホワイトニング」

オフィスホワイトニングは、専用の装置を使い、歯に特殊な光を当てて白くする方法のことです。

施術は院内で全て行いますので、恵比寿I’s歯科・矯正歯科に通いやすい方や、柔軟にスケジュール調整ができる方におすすめです。

ホームホワイトニングに比べて白さの持続期間は若干落ちるものの、白くなるまでの期間は短いです。短期間で歯が白くなるため、結婚式などのイベントに向け、それまでに歯を白くしたいという方におすすめします。

➁お家で簡単にできる「ホームホワイトニング」

ホームホワイトニングは、自宅で行うホワイトニングです。マウスピースに専用薬剤を入れ、それを装着します。

歯が白くなるまでの期間はオフィスホワイトニングよりも時間はかかりますが、白さの持続性があります。

「仕事で忙しくて通いにくい」「そもそも歯医者がちょっと苦手で…」という方には、ホームホワイトニングがおすすめです。いつまでに白くしたいという期限は特にないものの、白い歯をキープしたいという方にもおすすめです。

➂歯茎をピンク色に「ガムピーリング」

歯の白さと同じように、歯茎の色も見た目を印象付ける大切なポイントです。

黒ずんでいるなど、くすんだ歯茎よりも、みずみずしく健康的なピンク色の方が印象は良くなります。歯茎をピンク色にしたい方におすすめの方法が「ガムピーリング」です。

特殊な薬剤で歯茎に沈着したメラニン色素を除去します。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ホワイトニングにご興味がある方は下記からお問い合わせください。

ホワイトニング

まとめ

ホームホワイトニング用のマウスピースは、適切に作成・使用・洗浄することで、ホワイトニング効果を最大限に引き出すことができます。歯科医院で自分専用に作ったマウスピースは、薬剤の保持力が高く、繰り返し使用も可能です。ただし、洗浄や保管方法を間違えると、変形や衛生面のトラブルにつながるため注意が必要です。

恵比寿エリアでホームホワイトニングをご検討中の方は、恵比寿I’s歯科・矯正歯科までお気軽にお問い合わせください。

ホワイトニングで歯が痛いのはなぜ?痛みの原因と対処法を解説

2025年5月27日

▼目次

「ホワイトニングをしたら歯がしみる…これって大丈夫?」こんな不安を感じたことがある方もいるのではないでしょうか。実は、ホワイトニング後に歯が痛んだりしみたりするのは珍しいことではありません。それでも、原因を理解することで、適切に対処しながらケアを続けられる可能性があります。

今回は、ホワイトニング後に感じる痛みの主な原因や対処法、期間について解説します。

1. ホワイトニング後の「痛み」の原因とは

ホワイトニング後に歯が痛む理由は、主に薬剤による影響や、もともとの歯の状態に関係しています。以下に、ホワイトニング後の痛みの主な原因を解説します。

①薬剤による刺激

ホワイトニングでは、過酸化水素や過酸化尿素といった漂白成分が使用されます。これらの薬剤は、歯の表面(エナメル質)を通過して内部の象牙質にまで浸透することで、色素を分解します。その際、神経に刺激が伝わると、一時的に「しみる」「痛い」といった症状が出ることがあります。

②知覚過敏の影響

もともと知覚過敏の傾向がある方は、ホワイトニング後に強い痛みを感じやすい傾向があります。特に、象牙質が露出していたり、エナメル質が薄くなっていたりすると、薬剤の刺激をより強く受けやすくなります。

③歯ぐきへの薬剤の付着

ホワイトニング中に薬剤が歯ぐきに触れてしまうと、炎症やヒリヒリとした痛みを引き起こすことがあります。

④過度な頻度や高濃度の薬剤使用

短期間で白くしたいからといって高濃度の薬剤を頻繁に使用すると、歯に負担がかかり、痛みを引き起こすリスクが高くなることがあります。

⑤歯の亀裂やむし歯

歯に小さな亀裂やむし歯がある状態でホワイトニングを行うと、薬剤が患部に入り込み、神経に刺激を与えるため強い痛みを感じることがあります。事前の口腔チェックが重要です。

ホワイトニングによる痛みの感じ方には個人差があります。軽度の痛みで済む人もいれば、日常生活に支障が出るほどの症状が出ることもあります。

2. ホワイトニング後の痛みへの対処法

ホワイトニング後に痛みを感じた場合は、無理をせず、いくつかのセルフケアや歯科医院での対応を検討することが大切です。以下に、ホワイトニング後に痛みが出た際の、代表的な対処法について解説します。

①一時的にホワイトニングを中止する

まずはホワイトニングの回数や頻度を見直すことが大切です。痛みがある間は使用を中止し、歯が落ち着いてから再開することで、痛みの悪化を防げる可能性があります。

②知覚過敏用の歯磨き粉を使う

痛みの主な原因が知覚過敏である場合には、硝酸カリウムや乳酸アルミニウムなどが含まれた知覚過敏用の歯磨き粉を使うことで、症状を緩和する効果が期待できます。

③冷たい飲食物を避ける

冷たい水やアイスクリームなど、刺激の強い飲食物は症状を悪化させる原因となることがあるため、痛みが落ち着くまでは控えるようにしましょう。

④市販の鎮痛剤を使用する

どうしても痛みに耐えられない場合は、市販の鎮痛剤(例:ロキソプロフェン、アセトアミノフェン)を服用することで一時的な緩和が期待できます。ただし、長期的に使用しないよう注意が必要です。

⑤フッ素配合のジェルや洗口液を使用する

フッ素は歯の再石灰化を促し、エナメル質の修復を助ける働きがあります。ホワイトニング後のケアとして、フッ素配合の製品を取り入れると痛みの予防や改善に役立つことがあります。

⑥歯科医院での診察を受ける

痛みが長引く・悪化する・我慢できないほど強いといった場合は、自己判断で放置せず、歯科医院での診察を受けることが必要です。必要に応じて処置や治療、ホワイトニングの一時中止などを検討してもらえるでしょう。

無理に続けることで歯の状態を悪化させる恐れがあるため、早めの対応が大切です。

3. ホワイトニング後の痛みはいつまで続く?受診の目安を解説

ホワイトニング後の痛みは一時的なものが多く、通常は数時間から数日以内に自然に軽快することがほとんどです。しかし、症状の持続期間や痛みの度合いによっては、歯科医院の受診が必要になることもあります。以下に、ホワイトニング後の痛みの期間について解説します。

①一般的な持続期間

痛みやしみる症状は、通常24〜72時間以内に治まるケースがほとんどです。初めてホワイトニングを受けた方や知覚過敏の傾向がある方はやや長引くこともありますが、時間が経つにつれて改善する場合が多いです。

➁ホワイトニングの種類による違い

オフィスホワイトニングは高濃度の薬剤を使うため、一時的な痛みが出やすい傾向があります。一方、ホームホワイトニングは濃度が低く、痛みは軽度で済むことが多いですが、使用期間が長いため慢性的な刺激になる場合もあります。

③症状が長引く場合の目安

以下のような場合には、歯科医院の受診が推奨されます。

・痛みが3日以上続く

・痛みが日に日に強くなる

・食事や睡眠に支障をきたすほどの症状がある

・歯ぐきや顔に腫れが見られる

④ むし歯や歯の亀裂の可能性

一部のケースでは、ホワイトニングではなく他のトラブルが原因で痛みが起こっていることがあります。むし歯や歯のひび割れは早期発見が重要なため、違和感が長引く場合は早めの受診が望ましいです。

今後ホワイトニングを継続したい場合は、施術前に歯科医師による診察を受け、歯の状態を確認してもらうことが痛みの予防につながります。

4. 恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科のホワイトニング

白い歯は芸能人のもの・・・そんな時代はもう終わりました。今は誰でもホワイトニングができる時代です。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科では、「ホワイトニングをもっと身近に感じてもらいたい」という思いから、患者さんのご要望やライフスタイルに合わせたホワイトニングを選択できるようにしています。

恵比寿I’s歯科・矯正歯科で行っているホワイトニング治療

➀歯医者で短時間で効果「オフィスホワイトニング」

オフィスホワイトニングは、専用の装置を使い、歯に特殊な光を当てて白くする方法のことです。

施術は院内で全て行いますので、恵比寿I’s歯科・矯正歯科に通いやすい方や、柔軟にスケジュール調整ができる方におすすめです。

ホームホワイトニングに比べて白さの持続期間は若干落ちるものの、白くなるまでの期間は短いです。短期間で歯が白くなるため、結婚式などのイベントに向け、それまでに歯を白くしたいという方におすすめします。

➁お家で簡単にできる「ホームホワイトニング」

ホームホワイトニングは、自宅で行うホワイトニングです。マウスピースに専用薬剤を入れ、それを装着します。

歯が白くなるまでの期間はオフィスホワイトニングよりも時間はかかりますが、白さの持続性があります。

「仕事で忙しくて通いにくい」「そもそも歯医者がちょっと苦手で…」という方には、ホームホワイトニングがおすすめです。いつまでに白くしたいという期限は特にないものの、白い歯をキープしたいという方にもおすすめです。

➂歯茎をピンク色に「ガムピーリング」

歯の白さと同じように、歯茎の色も見た目を印象付ける大切なポイントです。

黒ずんでいるなど、くすんだ歯茎よりも、みずみずしく健康的なピンク色の方が印象は良くなります。歯茎をピンク色にしたい方におすすめの方法が「ガムピーリング」です。

特殊な薬剤で歯茎に沈着したメラニン色素を除去します。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ホワイトニングにご興味がある方は下記からお問い合わせください。

ホワイトニング

まとめ

ホワイトニングは、歯の美しさを高める効果が期待できる一方で、薬剤の影響などにより痛みが生じることもあります。痛みの多くは一時的なもので、適切な対処を行えば自然に落ち着くことがほとんどです。ただし、痛みが長引く場合や強い症状がある場合は、むし歯や歯のひびなどの別の問題が隠れている可能性もあるため、歯科医師による診察を受けることが必要です。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、患者さん一人ひとりに最適なホワイトニング方法をご提案します。

渋谷区・恵比寿周辺でホワイトニングを検討している方は、恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科にご相談ください。

セルフホワイトニングで歯は白くなる?メリットとデメリットを解説

2025年5月26日

▼目次

最近では、歯の白さを求めて「セルフホワイトニング」を始める方が増えています。歯医者に通わなくても気軽にできるという手軽さが魅力ですが、「本当に白くなるの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

今回は、セルフホワイトニングの効果とメリット、そして見落とされがちなデメリットについて解説します。

1. セルフホワイトニングは本当に白くなる?

セルフホワイトニングは、歯の表面についたステイン(着色汚れ)を取り除くことが目的であり、歯そのものの色を漂白する作用はほとんどありません。そのため、表面の汚れを落とすことで歯が白く見えることがありますが、もともとの歯の色を大きく変えることは難しく、歯医者で行うホワイトニングと比べると効果に差が出ることもあります。以下に、セルフホワイトニングの特徴を解説します。

①落とせるのは表面の汚れのみ

コーヒーや紅茶、タバコのヤニなどによって付着した表層の着色を分解・除去する効果が期待されます。ただし、歯の内部に沈着した色素には効果がないことがほとんどです。

➁使用される成分が限定的

セルフホワイトニングで使われるのは、漂白効果の高い過酸化水素を含まないものや、刺激の少ない低濃度のジェルが一般的です。これは口腔内への刺激を抑えるためですが、その影響で、歯の色の変化が感じにくい場合もあります。

➂変化の度合いに個人差がある

歯の着色の種類や範囲、セルフホワイトニングを行う頻度によって、見た目の変化には差があります。「すぐに白くなる」とは限らず、数回の施術を重ねても明確な変化を感じにくい場合もあります。

④内部の黄ばみには対応できない

加齢や遺伝による歯の黄ばみなど、歯の内部から起こる変化には効果が見られないため、変化を求める場合は歯医者での施術が推奨されることもあります。

セルフホワイトニングは「歯の表面をきれいに整える方法」であり、「歯の色そのものを変える方法」ではないという点を理解して選択することが大切です。

2. セルフホワイトニングのメリットとは?

セルフホワイトニングにはいくつかのメリットがあります。ただし、それらのメリットは個々のニーズや状況によって異なるため、正しく把握して選択することが大切です。以下に、セルフホワイトニングの主なメリットを解説します。

①低価格で始めやすい

歯医者のホワイトニングに比べて、セルフホワイトニングは1回あたりの費用が抑えられており、継続的に利用しやすい価格設定になっています。安価なプランで複数回通えるサロンも多く、費用面でのハードルが低い点が魅力です。

②施術が短時間で終わる

一般的に1回あたりの施術時間は30分前後と短く、忙しい日常の中でも気軽に取り入れやすくなっています。通勤や買い物ついでに立ち寄れる立地の良い店舗も多く、ライフスタイルに合わせやすい点も評価されています。

③施術を自分のペースで進められる

自宅用のセルフホワイトニングキットであれば、好きな時間に好きな頻度で行える点がメリットです。時間や予約に縛られず、自分のペースでケアが可能となります。

④手軽な「第一歩」として選ばれている

歯医者でのホワイトニングの前に「まずはセルフで試してみたい」という方にとって、セルフホワイトニングは第一歩として選ばれやすいかもしれません。

3. セルフホワイトニングのデメリットとは?

セルフホワイトニングにはメリットがある一方で、見落とされがちなリスクやデメリットも存在します。これらを理解せずに始めてしまうと、思わぬトラブルにつながることもあるため、注意が必要です。以下に、セルフホワイトニングのデメリットを解説します。

①歯そのものの色は変えられない

セルフホワイトニングでは、表面のステイン(着色汚れ)を落とすことが主な目的であり、歯の内部まで白くする漂白効果はほとんど期待できません。加齢や遺伝、抗生物質の影響で変色した歯を白くするには、歯医者でのホワイトニングが必要な場合があります。

➁効果の出方に個人差が大きい

着色の原因や歯の質によって、効果の感じ方には大きな差があります。特に、着色の程度が軽度であればあるほど違いが実感しにくく、「思ったより白くならない」と感じることもあります。

➂適切な使用をしないと逆効果になる場合も

自宅用ホワイトニングキットを使う場合、誤った方法で使用してしまうと、歯や歯ぐきを傷つけるリスクがあります。たとえば、薬剤を塗りすぎたり、決められた時間以上に照射ライトを使うなどの行為は、逆に口腔内トラブルの原因となることがあります。

④むし歯や歯周があると痛みが出る可能性も

むし歯や歯周病がある状態でセルフホワイトニングを行うと、歯や歯ぐきに痛みが出る可能性があります。始める前に、歯科医師の診察を受けることが大切です。

➄効果を持続させるには継続的に通う必要がある

一度施術を受けたからといって、白さがずっと続くわけではありません。飲食物の影響で再び着色してしまうため、効果を維持するには定期的に通う必要があり、結果的にコストや時間の負担が増える可能性もあります。

4. 恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科のホワイトニング

白い歯は芸能人のもの・・・そんな時代はもう終わりました。今は誰でもホワイトニングができる時代です。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科では、「ホワイトニングをもっと身近に感じてもらいたい」という思いから、患者さんのご要望やライフスタイルに合わせたホワイトニングを選択できるようにしています。

恵比寿I’s歯科・矯正歯科で行っているホワイトニング治療

➀歯医者で短時間で効果「オフィスホワイトニング」

オフィスホワイトニングは、専用の装置を使い、歯に特殊な光を当てて白くする方法のことです。

施術は院内で全て行いますので、恵比寿I’s歯科・矯正歯科に通いやすい方や、柔軟にスケジュール調整ができる方におすすめです。

ホームホワイトニングに比べて白さの持続期間は若干落ちるものの、白くなるまでの期間は短いです。短期間で歯が白くなるため、結婚式などのイベントに向け、それまでに歯を白くしたいという方におすすめします。

➁お家で簡単にできる「ホームホワイトニング」

ホームホワイトニングは、自宅で行うホワイトニングです。マウスピースに専用薬剤を入れ、それを装着します。

歯が白くなるまでの期間はオフィスホワイトニングよりも時間はかかりますが、白さの持続性があります。

「仕事で忙しくて通いにくい」「そもそも歯医者がちょっと苦手で…」という方には、ホームホワイトニングがおすすめです。いつまでに白くしたいという期限は特にないものの、白い歯をキープしたいという方にもおすすめです。

➂歯茎をピンク色に「ガムピーリング」

歯の白さと同じように、歯茎の色も見た目を印象付ける大切なポイントです。

黒ずんでいるなど、くすんだ歯茎よりも、みずみずしく健康的なピンク色の方が印象は良くなります。歯茎をピンク色にしたい方におすすめの方法が「ガムピーリング」です。

特殊な薬剤で歯茎に沈着したメラニン色素を除去します。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ホワイトニングにご興味がある方は下記からお問い合わせください。

ホワイトニング

まとめ

セルフホワイトニングは費用を抑えながら手軽に始められる一方で、効果に限界があるほか、使用時のリスクにも注意が必要です。特に、歯の健康状態によっては施術を避けるべき場合もあるため、自己判断だけで進めるのではなく、可能であれば歯医者での検査を受けてから始めることが推奨されます。

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、患者さん一人ひとりに合わせたホワイトニング方法をご提案します。

渋谷区・恵比寿周辺で歯の色にお悩みの方や、ホワイトニングを検討している方は、恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科にご相談ください。